Quelles visions de la nature transmettons-nous aux enfants ? Voici l’une des questions auxquelles le sociologue Julien Vitores a tâché de répondre. Il s’est pour cela rendu notamment dans trois établissements accueillant des élèves de trois à six ans. Une école catholique de l’Ouest parisien fortuné, une école publique du nord de Paris accueillant un public social très mixte et l’école d’une zone périurbaine du sud de la France. Dans ces bonnes feuilles du livre issu de sa thèse, il raconte les réactions diverses provoquées par la demande très simple faite à des enfants de 5 ans rencontrés : « Dessinez la nature. »

Extrait de la Nature à hauteur d’enfants. Socialisations écologiques et genèse des inégalités, « L’envers des faits », éditions La Découverte, 2025, 256 pages.

Dans chacune des trois écoles où j’ai réalisé mon enquête, après les premiers échanges avec les enseignantes, je me suis présenté aux élèves en leur disant que je m’intéressais à « la place de la nature dans la vie des enfants » et que je venais voir « comment ça se passe à l’école ». J’ai déjà souligné l’accueil enthousiaste dans l’école maternelle privée des beaux quartiers parisiens. L’accueil que m’ont réservé les élèves des écoles aux publics plus mixtes en termes d’origine sociale mérite aussi attention. Dans ce contexte, les élèves issus des familles les plus dotées en capital culturel se sont distingués par leur vif intérêt pour le sujet, par leur connaissance du terme « nature » et par leur volonté de me le faire savoir.

Pendant ma première journée d’observation à l’école Léon-Blum [dans le nord de Paris] , quelques enfants, parmi lesquels Elena, cinq ans (mère cadre chargée de projets culturels, père musicien), et Solal, cinq ans (mère approvisionneuse, père ingénieur), mettent ainsi en avant des expériences singulières associées au thème de la nature. Lors du tour de table, Elena précise non sans fierté, juste après avoir donné son prénom : « Moi, j’ai déjà mangé des vers de terre et des criquets ! » Quelques instants plus tard, tandis que l’enseignante m’explique qu’il y a des phasmes dans la salle de classe, Solal m’observe prendre des notes, puis s’exclame, étonné : « Tu notes tout ? ! » Je lui réponds que les phasmes m’intéressent, car ils font partie de la nature. Il lance alors, en référence à ce que disait Elena plus tôt : « Ben moi, j’ai mangé du crocodile, du serpent et de la tortue. C’était en Chine ! » Peu après, je l’entends dire à Léon, cinq ans (mère galeriste, père architecte) : « Comme il aime bien la nature, il a écrit que j’avais mangé du crocodile et du serpent ! » Il continue ensuite à jeter des coups d’œil derrière lui, comme pour vérifier si je note encore. L’attitude de Solal est caractéristique des nombreuses tentatives enfantines d’attirer mon regard – et plus généralement l’attention des adultes – et de se voir valorisés par le fait que je relève leurs actions ou leurs paroles dans mon carnet.

Le fait qu’il comprenne que la nature m’intéresse et qu’il soit capable d’y associer des animaux perçus comme rares et exotiques lui donne la possibilité de surenchérir à la suite du souvenir évoqué par Elena. Pendant plusieurs mois, Solal me raconte régulièrement ses expériences personnelles en espérant que je les note, sans que je le sollicite au préalable. Très souvent, ses récits me frappent par leur adéquation avec ce que j’ai dit de mon enquête. Au-delà des nombreux détails sur son voyage en Chine, il me parle de ses cactus et plantes carnivores, de ses vacances à la plage dans la région de Bordeaux, ou encore de sa pratique de l’escalade en plein air avec son grand frère. Les enfants suffisamment familiers de la notion de « nature », sans nécessairement pouvoir la définir clairement (ce que même des adultes peinent à faire), savent qu’ils et elles peuvent y associer des récits d’expériences susceptibles de capter mon attention.

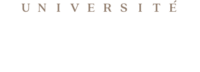

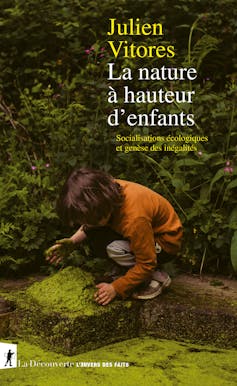

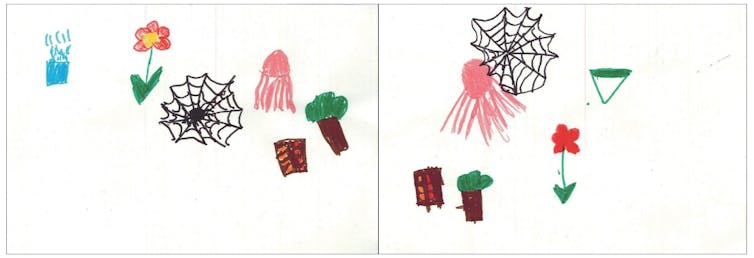

À l’inverse, de nombreux élèves issus des classes populaires ont du mal à identifier clairement les enjeux de ma recherche. Cette inégale compréhension de la notion de nature se manifeste particulièrement au cours des activités de dessin que j’organise dans les trois écoles. Je demande alors aux élèves de me dessiner « la nature », ou bien « ce qui [leur] fait penser à la nature », avant de lancer des discussions collectives à partir des dessins réalisés. Les commentaires des enfants, pendant et après la réalisation des dessins (enregistrés et retranscrits), permettent de saisir leurs interrogations sur cet atelier, mais aussi d’observer leurs tâtonnements, hésitations et efforts déployés pour donner du sens à la consigne.

De fait, ce sont presque toujours des enfants dont les parents appartiennent aux classes populaires qui expriment une incompréhension quant à mon usage du terme « nature ». En témoigne la réaction à mes consignes de Hamadou, cinq ans – dont les parents sont sans emploi et résident dans un HLM tout proche de l’école –, avant de commencer à dessiner :

Julien [Vitores] : J’aimerais bien que vous me dessiniez la nature. Est-ce que tout le monde peut me dessiner la nature ? À quoi ça vous fait penser ?

Hamadou : C’est comment la nature ?

Julien [Vitores] : Ça te fait penser à quoi quand on te dit le mot « nature » ?

Malo : À des fleurs.

Julien [de nouveau à Hamadou] : Toi, ça te fait penser à quoi ?

Hamadou : Moi, je sais pas faire des natures. Ah oui, il a réussi à faire des natures, Malo ! [En voyant que Malo a commencé à dessiner des fleurs].

Les difficultés rencontrées par les enfants portent parfois sur leurs compétences graphiques (« Je sais pas faire »), mais en partie seulement. Par exemple, Hamadou ne saisit manifestement pas à quoi renvoie le mot « nature ». N’ayant pas idée de ce qui est attendu de lui, il s’inspire de la réponse de Malo (mère assistante médicale, père architecte) et comprend « nature » comme un synonyme de « fleur », ce qui explique son usage du terme au pluriel (« des natures »). En fin de compte, un troisième garçon, Adem, cinq ans, me demande s’il peut dessiner des animaux, et Hamadou s’exclame : « Je vais dessiner tous les animaux ! » Son dessin représente finalement plusieurs fauves, qu’il désigne comme des loups. Adem rétorque : « Il est bizarre ton loup », puis affirme vouloir dessiner un lynx. Hamadou s’écrie alors : « Le loup il va manger le lynx ! »

Les enfants ne sont pas égaux face à ma requête. Certains tentent de s’inspirer du dessin des voisins. Au total, 5 des 85 dessins que j’ai recueillis sont des copies quasi conformes de celui d’un ou d’une autre élève. Les observations pendant l’activité montrent qu’il s’agit à chaque fois de dessins d’enfants issus des classes populaires imitant des enfants issus des classes moyennes ou supérieures. C’est particulièrement frappant dans le cas de Meriem, cinq ans (mère sans emploi, père chauffeur routier), qui assume ouvertement de s’inspirer du dessin d’Elena, bien plus assurée qu’elle de la pertinence de ses idées sur la nature :

Julien [Vitores] : Tu dessines quoi, Elena ?

Elena : Une méduse !

Julien [Vitores] : Et toi, Meriem, tu dessines quoi ? [Petit silence] C’est à quoi que ça te fait penser, la nature ? [Elle ne répond pas et garde les yeux baissés sur son dessin]

Elena : Tu peux faire l’océan si t’as envie !

Julien [Vitores] : Tout ce qui te fait penser à la nature.

Elena : Les humains, les trucs comme ça…

(Je ris)

Meriem : Je veux faire comme Elena. [Elle regarde le dessin d’Elena et semble hésiter] On a le droit de faire des fleurs ?

Julien [Vitores] : Oui, bien sûr, c’est dans la nature.

Elena (quelques instants plus tard) : Julien, mais Meriem, elle me recopie !

Julien [Vitores] : C’est pas grave, si elle avait pas d’idées sur la nature.

Elena, très à l’aise avec la consigne, prend plaisir à énumérer les choses qu’elle identifie à la « nature ». Comme plusieurs autres enfants issus des familles aisées, elle semble déjà consciente du caractère extensif de ce mot, qui englobe selon elle plein de « trucs ». Au cours de l’activité, elle donne volontiers des idées à Meriem dans un premier temps (« tu peux faire l’océan »), mais sa bonne volonté s’arrête net quand elle comprend que cette dernière reproduit ses dessins à l’identique, ce qui lui ôte visiblement le privilège de l’originalité, et réduit ainsi à néant ses tentatives de mettre en valeur sa production.

Cet exemple montre qu’il n’est pas possible d’analyser le contenu de ces dessins comme la simple manifestation de « représentations » que les enfants auraient de la nature. Car la pratique du dessin est de part en part une activité sociale, dans laquelle ces derniers tentent de produire un travail recevable à partir de ce qu’ils comprennent de la consigne, et de ce qu’ils sont capables de dessiner. Dès lors que mes attentes ne sont pas clairement comprises, certains élèves ont donc recours à l’imitation afin de sauver la face et d’éviter la sensation d’échouer à ce qui se présente à eux comme un exercice scolaire.

Plus fondamentalement, les interrogations suscitées par l’activité montrent que le mot « nature » lui-même n’est pas évident pour tous les enfants de cinq ans. La maîtrise (relative) de ce terme, la capacité à en faire bon usage, du moins conforme à celui qu’en font les adultes, est déjà en soi une compétence distinctive. Peu après avoir réalisé son dessin, Elena échange par exemple brièvement avec Solal sur le fait que les « humains » font partie de la nature, ce qui témoigne de leur capacité à s’interroger sur les frontières de la notion. De même, alors qu’un de ses camarades explique que les voitures ne font pas partie de la nature, Antoine, cinq ans (mère psychologue, père restaurateur), conteste vivement, en mobilisant ses propres expériences : « Si ! La nature ça peut être sur les routes. On peut se promener, par exemple, quand on est en campagne et qu’il faut partir en voiture. »

Qu’il s’agisse de la confirmer ou de la contester, les élèves les plus dotés en capital culturel ont donc conscience, même vaguement, de l’existence d’une ligne de partage entre des choses qui relèvent de la nature et des choses qui n’en relèvent pas. Mais cette frontière est loin d’être évidente ici. Certains découvrent à l’école le mot « nature », sans savoir quelles expériences personnelles y associer.

Auteur

Julien Vitores, Docteur en sociologie, Université Sorbonne Paris Nord

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.